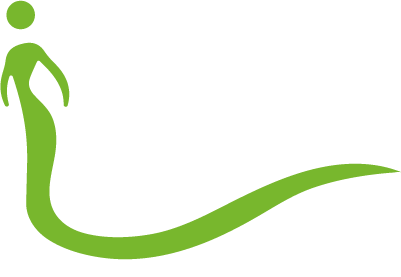

El humo de los incendios en Bolivia no solo cubre cielos y comunidades, también nubla las cifras oficiales. Durante meses, el dato repetido por autoridades gubernamentales, fundaciones y medios de comunicación fue que el año 2024 había dejado alrededor de 12 millones de hectáreas quemadas por los incendios forestales, una cifra ya de por sí devastadora que superaba todo lo visto hasta entonces. Sin embargo, nuevas estimaciones internacionales reveladas por la plataforma Global Wildfire Information System (GWIS), que integra datos de la Unión Europea y de la NASA, muestran otra realidad mucho más dura: en realidad, el área total arrasada por el fuego en Bolivia asciende a 16.445.932 hectáreas, resultado de 14.273 focos de incendio detectados a lo largo del año.

Imagen: GWIS

La diferencia no es un simple detalle técnico. Cuatro millones de hectáreas adicionales equivalen a todo el departamento de Cochabamba convertido en cenizas. Este contraste nos obliga a preguntarnos si la información proporcionada por las instituciones nacionales fue realmente fiel al desastre vivido o si, en cambio, estamos frente a un caso de minimización de la tragedia. En un país donde el fuego devora bosques, comunidades, fauna y esperanzas cada año, el modo en que se mide y comunica la magnitud del desastre no es secundario: define la respuesta política, la movilización social y la memoria colectiva.

La disparidad de cifras tiene varias explicaciones. Por un lado, las estimaciones del gobierno y de algunos centros de investigación locales como IBIF suelen basarse en datos validados en territorio, con reportes municipales y departamentales que, aunque más detallados, muchas veces llegan con retraso y no cubren áreas remotas. Según esos informes, Bolivia había cerrado 2024 con alrededor de 10 a 12 millones de hectáreas afectadas, de las cuales poco más de 7 millones correspondían a bosques. Estas cifras ya eran consideradas catastróficas: significaban el peor año de incendios en la historia del país. Por otro lado, plataformas satelitales globales como GWIS trabajan con sensores remotos (MODIS, VIIRS, Copernicus) que detectan “scars” o cicatrices de áreas quemadas en tiempo real. Al hacerlo, capturan incendios en zonas inaccesibles y contabilizan también vegetación no boscosa, pastizales y áreas agropecuarias, lo que amplía la estimación final. No obstante, la diferencia entre 12 y 16 millones sigue siendo demasiado grande para pasar desapercibida.

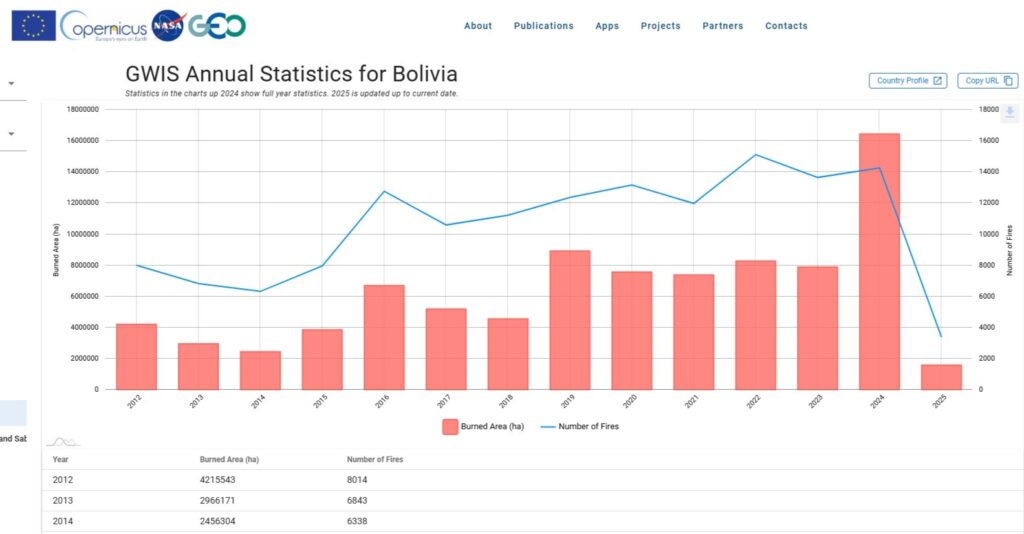

Imagen: GEO

El contraste abre un debate mayor: ¿qué cifra debemos creer? ¿La que nos da el gobierno, reforzada por fundaciones y ONGs que repiten los datos oficiales? ¿O la que nos brindan organismos internacionales que, desde la mirada satelital, nos muestran que el desastre fue todavía peor? La respuesta, quizás, esté en entender que ambas visiones son válidas, pero que el verdadero problema está en la manera en que se usan los números. Para el discurso oficial, decir 12 millones ya era suficiente para mostrar gestión y declarar emergencias limitadas. Reconocer 16 millones, en cambio, implicaría aceptar que la tragedia fue mayor, que el país quedó en evidencia ante el mundo y que la respuesta estatal fue aún más insuficiente.

Lo que no cambia con una cifra u otra es la experiencia de las comunidades. Para quienes vieron sus casas rodeadas de llamas, para las familias que perdieron cosechas, para los niños que respiraron humo durante semanas, la diferencia entre 12 o 16 millones no existe: ambos números representan pérdida, dolor y abandono. Sin embargo, la exactitud importa porque detrás de los datos se decide la magnitud de la ayuda, la presión internacional, el financiamiento para restauración y la urgencia de declarar emergencias. Minimizar las hectáreas quemadas no es un error técnico: es restar responsabilidad política.

La situación de 2025 confirma que la historia está lejos de terminar. Según la misma plataforma GWIS, en lo que va del año ya se han quemado 1.597.245 hectáreas en 3.394 incendios registrados. Estamos apenas iniciando la temporada crítica y las cifras ya muestran un panorama alarmante. El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, joya natural y Patrimonio de la Humanidad, lleva más de un mes con incendios activos, según denuncias locales, con áreas de bosque alto que siguen ardiendo pese a la declaratoria de emergencia departamental. Las comunidades cercanas reportan que el gobierno retiró un helicóptero que estaba apoyando en las tareas de mitigación, lo que ha generado indignación en Santa Cruz, donde aún no se ha declarado la emergencia nacional pese a la magnitud de la crisis. La situación del Noel Kempff es especialmente dolorosa. En ese parque se encuentran especies emblemáticas como el jaguar, el águila harpía, la paraba barba azul y decenas de plantas endémicas que no existen en otro lugar del planeta. Cada día de fuego representa un retroceso de décadas en conservación. El hecho de que un área tan estratégica lleve semanas en llamas sin una respuesta contundente refleja el abandono de nuestras áreas protegidas, convertidas en nombres vacíos más que en territorios defendidos.

Imagen: SIG (se aprecian los incendios actuales en la zona del Parque Noel Kempff hasta el 22 de septiembre de 2025)

El caso de Ñembi Guasu, en la Chiquitanía, tampoco es menor. Allí el fuego avanzó en 2024 sobre corredores biológicos esenciales, afectando comunidades guarayas y chiquitanas que tuvieron que convertirse en bomberos improvisados con baldes y ramas. En Villa Tunari y San Borja, los incendios de 2024 y 2025 paralizaron actividades agrícolas, afectaron cultivos de subsistencia y generaron pérdidas en ganado. En la ruta hacia Riberalta y Cobija, las llamas avanzan a ambos lados de la carretera, transformando lo que debería ser un viaje por la verde Amazonía en un corredor de cenizas.

Frente a este panorama, la gestión gubernamental vuelve a mostrar sus limitaciones. La falta de equipos especializados, de aeronaves suficientes y de políticas de prevención convierte cada temporada seca en una tragedia anunciada. La decisión de no declarar emergencia nacional en Santa Cruz, pese a los reportes de comunidades y autoridades departamentales, ha sido interpretada por muchos como un acto político antes que técnico. Esa negativa no solo retrasa la llegada de ayuda internacional, también transmite un mensaje peligroso: que el fuego puede seguir avanzando sin que se considere prioridad absoluta. Más allá de la política, el impacto humano y ecológico es incalculable. Las cifras oficiales de salud reportaron en 2024 más de 6.000 personas con problemas respiratorios en Santa Cruz y Beni por el humo de los incendios. Este año, los centros de salud rurales vuelven a llenarse de niños y ancianos con tos persistente, ojos irritados y cuadros de asma agravados. La contaminación del aire no distingue entre campo y ciudad: cuando el humo cubre el cielo, afecta a todos por igual.

Foto: El Diario

La economía local también resiente los incendios. El turismo en la Chiquitanía, que alguna vez floreció alrededor de la riqueza natural y cultural, ha sufrido una caída drástica. ¿Quién visita un parque arrasado por el fuego? Los productores de pequeña escala pierden sus huertos, las familias campesinas ven cómo se esfuma el trabajo de todo un año en cuestión de días, y los precios de alimentos suben en los mercados locales. Cada incendio es también una crisis económica silenciosa que multiplica la pobreza.

Si algo demuestran las cifras de GWIS es que la magnitud de los incendios bolivianos no tiene precedentes. Que el país haya perdido 16,4 millones de hectáreas en un solo año debería estar en la portada de todos los periódicos y en el centro de la agenda política. Sin embargo, la noticia pasó casi desapercibida porque la narrativa oficial ya había instalado la idea de los “12 millones” como cifra aceptada. Este desfase entre lo que realmente ocurre y lo que se comunica refleja un patrón más amplio: en Bolivia, el fuego no solo destruye bosques, también erosiona la confianza en las instituciones.

Desde Cecasem, sostenemos que el debate sobre las cifras no es un tecnicismo, es una cuestión de justicia ambiental y social. La forma en que medimos y comunicamos el desastre define si se destinan fondos a restauración, si se protege a las comunidades más vulnerables y si se reconocen los derechos de quienes habitan y cuidan el bosque. No podemos permitir que las llamas sean reducidas a estadísticas manipulables. Detrás de cada hectárea hay historias humanas, especies en riesgo, culturas amenazadas.

Foto: EjuTV

La reflexión es clara: no basta con apagar incendios cada año. Necesitamos un pacto social que priorice la prevención, que fortalezca la educación ambiental en escuelas, que ofrezca alternativas productivas sin fuego a campesinos y ganaderos, y que equipe brigadas comunitarias con recursos reales. Es hora de entender que cada agosto y septiembre no pueden ser sinónimos de humo y tragedia. La resiliencia no puede ser excusa para la resignación.

En 2025, el país ya suma más de 1,5 millones de hectáreas quemadas y la temporada aún no termina. Si no actuamos, podríamos estar escribiendo dentro de unos meses que otra vez hemos superado un récord de destrucción. Y la pregunta seguirá siendo la misma: ¿cuántas veces más vamos a dejar que la historia se repita?

Bolivia en llamas otra vez. Que las cenizas no sean lo único que heredemos a las próximas generaciones.

Por: Brian C. Dalenz Cortez – Comunicación