Este 6 de agosto de 2025, Bolivia llega a su bicentenario: dos siglos desde que la Casa de la Libertad en Sucre proclamó el nacimiento de una nueva República. Doscientos años que condensan luchas, sacrificios y sueños colectivos. Sin embargo, entre las páginas más conocidas de la historia boliviana hay un vacío evidente: el aporte de las mujeres.

Las narrativas oficiales suelen exaltar a caudillos militares y líderes varones, pero pocas veces mencionan a quienes, desde las montañas, las minas, los mercados o las comunidades indígenas, sostuvieron la resistencia y ayudaron a construir un país libre. Hoy, en este bicentenario, se hace urgente saldar esa deuda de memoria y reconocer a las mujeres que, desde distintos ámbitos, marcaron hitos en la historia nacional.

Desde Cecasem hacemos un homenaje a veinte mujeres que encarnan el espíritu de lucha, resiliencia y creatividad de Bolivia. Son referentes de distintas épocas y orígenes: desde heroínas de la independencia como Bartolina Sisa y Juana Azurduy, hasta figuras contemporáneas como Luzmila Carpio o Albertina Sacaca, que reivindican la identidad indígena y femenina en escenarios internacionales y digitales.

El 6 de agosto de 1825 marcó un antes y un después en el continente sudamericano. La independencia de Bolivia fue el resultado de décadas de resistencia indígena, rebeliones mestizas y campañas libertarias que atravesaron montañas, valles y llanuras. Sin embargo, esta proclamación no significó el fin de las luchas: en los siglos siguientes, el país viviría guerras de territorio, revoluciones, dictaduras militares y reformas sociales profundas.

En 200 años, Bolivia pasó de ser un Estado oligárquico y centralista a reconocerse como un Estado Plurinacional (2009), reconociendo la diversidad cultural y lingüística de sus pueblos indígenas. Aun así, persisten desafíos estructurales: desigualdad, racismo y violencia de género siguen marcando la vida cotidiana de millones de mujeres.

Las estadísticas actuales muestran luces y sombras. Bolivia es uno de los países con mayor participación femenina en parlamentos de América Latina, con más del 50% de representación en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el país también tiene una de las tasas más altas de feminicidios de la región y profundas brechas en acceso a justicia, educación y salud para mujeres rurales e indígenas.

El rol de las mujeres en la independencia y en la historia boliviana

Desde el siglo XVIII, las mujeres jugaron un papel crucial en las rebeliones indígenas y mestizas contra el dominio español. Bartolina Sisa y Juana Azurduy no solo acompañaron a líderes masculinos: ellas mismas comandaron ejércitos, organizaron estrategias y ofrendaron sus vidas por la libertad.

En la república naciente, las mujeres siguieron siendo invisibilizadas legal y políticamente. No fue hasta 1952, con la Revolución Nacional, que las mujeres obtuvieron el derecho al voto universal, gracias a la lucha de pioneras como María Luisa Sánchez Bustamante. Durante el siglo XX, figuras como Domitila Chungara lideraron movimientos mineros y luchas sindicales, mientras Adela Zamudio desafiaba los prejuicios de género en la literatura y la educación.

El siglo XXI trajo consigo nuevos escenarios de lucha: la defensa de los bosques amazónicos ante incendios y avasallamientos, el feminismo comunitario que nació en pueblos indígenas, y la irrupción de mujeres en los medios digitales, como Albertina Sacaca, que reivindica la identidad aimara en las redes sociales. A lo largo de estos 200 años, las mujeres bolivianas han estado en la primera línea: defendiendo la tierra, preservando la cultura, liderando huelgas, educando generaciones y alzando la voz en los momentos más críticos. Sin ellas, la historia de Bolivia estaría incompleta.

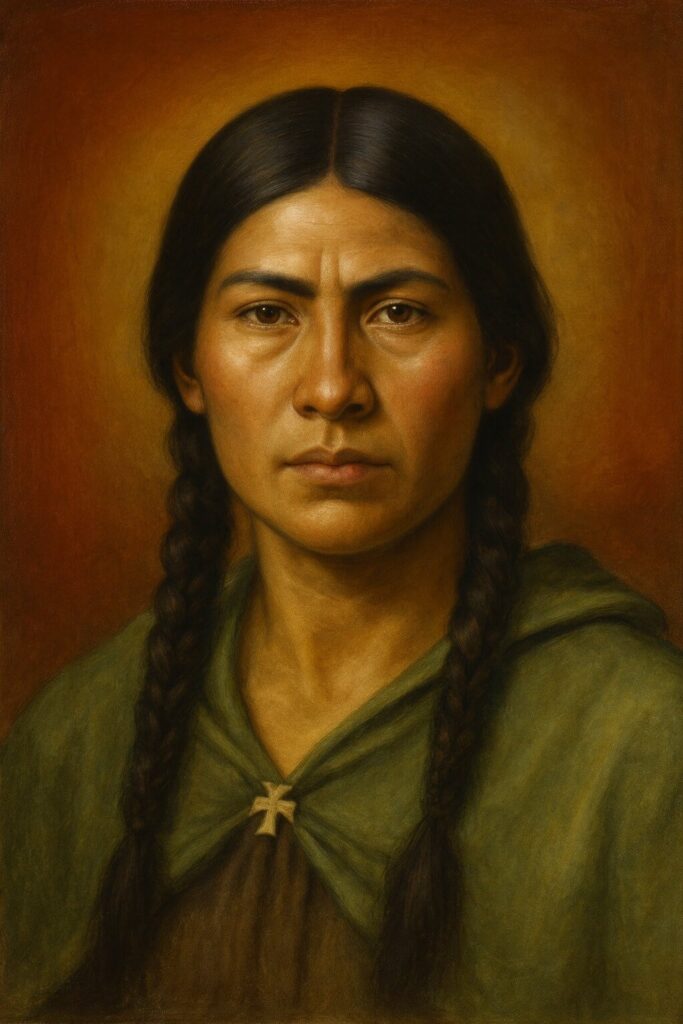

1. Bartolina Sisa (1753-1782)

Bartolina Sisa es el rostro más poderoso de la resistencia indígena en la historia boliviana. Nació en Caracato, en el altiplano paceño, en un contexto de opresión colonial que castigaba con dureza a los pueblos aymaras y quechuas. Junto a su compañero Túpac Katari lideró el cerco a La Paz de 1781, una de las rebeliones más significativas contra el dominio español, que logró congregar a más de 40.000 indígenas en torno a la ciudad.

Bartolina no fue solo una figura de acompañamiento: organizaba las estrategias de abastecimiento, coordinaba a las mujeres en tareas de defensa y también negociaba con líderes insurgentes. Su visión de la lucha no se reducía a expulsar a los españoles, sino a reivindicar la dignidad de su pueblo y recuperar la tierra que les había sido arrebatada.

La brutal represión colonial la capturó en 1782. Fue sometida a torturas públicas y ejecutada de manera ejemplarizante: descuartizada y sus restos exhibidos en distintas poblaciones para sembrar miedo. Sin embargo, la memoria popular la convirtió en mártir.

En 1983, organizaciones campesinas declararon el 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena en su honor. Hoy, Bartolina Sisa es un símbolo no solo para Bolivia, sino para toda América Latina, inspirando movimientos de mujeres indígenas que luchan por sus derechos y la defensa de los territorios.

2. Juana Azurduy de Padilla (1780-1862)

Juana Azurduy de Padilla es una de las grandes heroínas de las guerras de independencia del Alto Perú. Nacida en Chuquisaca, su vida estuvo marcada por la lucha temprana: se unió a su esposo, Manuel Padilla, en las guerrillas contra el ejército realista, liderando grupos de combatientes mestizos e indígenas en la región de las serranías de Chuquisaca y el norte argentino.

Juana comandó batallas decisivas, como la de La Laguna, y llegó a liderar tropas de más de 200 hombres. Se cuenta que en medio del combate no dudaba en cargar espada en mano y que incluso participó embarazada en algunas ofensivas. Tras la muerte de su esposo en 1816, Juana continuó la lucha en soledad, lo que la convirtió en leyenda viva para su tiempo.

A pesar de su entrega, murió en la pobreza y en el olvido. Recién en el siglo XX y XXI su figura fue reivindicada en ambos lados de la frontera entre Bolivia y Argentina. En 2009, fue nombrada Generala del Ejército Argentino y hoy su imagen adorna billetes y monumentos, recordándonos que la independencia también fue obra de mujeres valientes que desafiaron el orden patriarcal de su tiempo.

3. Vicenta Juaristi Eguino (1780-1857)

Menos conocida que Juana Azurduy, pero igualmente trascendental, Vicenta Juaristi Eguino fue una patriota paceña que desempeñó un papel crucial en las redes de financiamiento y apoyo logístico a las fuerzas independentistas. Perteneciente a una familia acomodada, puso su fortuna y su casa al servicio de la causa libertaria, convirtiéndola en punto de reunión para conspiradores y revolucionarios.

Su valentía no pasó inadvertida: fue perseguida por las autoridades coloniales, encarcelada y sus bienes fueron confiscados en varias ocasiones. A pesar de ello, nunca renunció a la causa patriótica. Su lealtad fue reconocida años después por Antonio José de Sucre, quien le otorgó la Medalla de Oro de la Libertad, uno de los más altos honores de la naciente república.

Vicenta representa a las mujeres que, sin empuñar fusiles, sostuvieron la independencia desde la retaguardia: organizando, financiando y protegiendo a los combatientes. Su historia demuestra que la libertad se conquistó tanto en los campos de batalla como en las casas convertidas en trincheras silenciosas.

4. María Josefa Mujía (1812-1888)

Conocida como la “primera poeta ciega de Bolivia”, María Josefa Mujía desafió las limitaciones físicas y sociales de su época para convertirse en una de las voces literarias más destacadas del siglo XIX. Nació en Chuquisaca y perdió la vista a temprana edad debido a una enfermedad. Lejos de rendirse, encontró en la poesía una forma de expresarse y trascender las barreras de su tiempo.

Sus versos, cargados de romanticismo y melancolía, abordan temas universales como el amor, la muerte y la fe. Obras como Súplica y A la muerte de mi padre son ejemplo de su sensibilidad y fuerza interior. María Josefa no solo abrió camino a las escritoras bolivianas, sino que desafió los prejuicios que limitaban la participación femenina en las artes y las letras durante el siglo XIX.

Hoy su nombre es estudiado en antologías y recordado como pionera de la poesía boliviana, una mujer que encontró en la palabra una forma de libertad y resistencia.

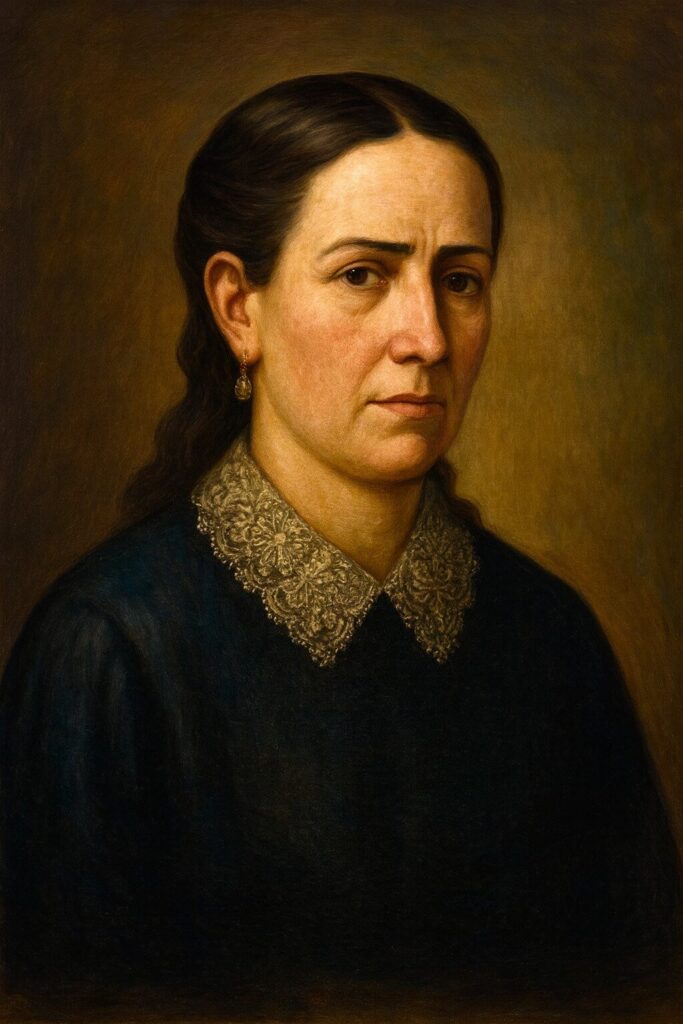

5. María Luisa Sánchez Bustamante (1896-1988)

María Luisa Sánchez Bustamante fue una de las pioneras del movimiento feminista en Bolivia. Abogada y activista, encabezó la lucha por el derecho al voto femenino y por la participación política de las mujeres en un contexto en el que la ciudadanía plena estaba reservada para los hombres alfabetos y propietarios.

En 1923 fundó el Ateneo Femenino, una organización que promovía la educación y los derechos de las mujeres. Décadas más tarde, su persistencia y la de otras activistas permitió que, en 1952, la Revolución Nacional instaurara el voto universal, abriendo el camino para que las mujeres bolivianas pudieran elegir y ser elegidas.

Su legado se extiende más allá del sufragio: fue parte del Consejo Nacional de Mujeres y promovió reformas legales en favor de la igualdad civil. Gracias a ella y a sus contemporáneas, las mujeres dejaron de ser invisibles en la arena política boliviana y comenzaron a ocupar los espacios que históricamente les habían sido negados.

María Luisa Sánchez Bustamante fue una de las pioneras del movimiento feminista en Bolivia. Abogada y activista, encabezó la lucha por el derecho al voto femenino y por la participación política de las mujeres en un contexto en el que la ciudadanía plena estaba reservada para los hombres alfabetos y propietarios.

En 1923 fundó el Ateneo Femenino, una organización que promovía la educación y los derechos de las mujeres. Décadas más tarde, su persistencia y la de otras activistas permitió que, en 1952, la Revolución Nacional instaurara el voto universal, abriendo el camino para que las mujeres bolivianas pudieran elegir y ser elegidas.

Su legado se extiende más allá del sufragio: fue parte del Consejo Nacional de Mujeres y promovió reformas legales en favor de la igualdad civil. Gracias a ella y a sus contemporáneas, las mujeres dejaron de ser invisibles en la arena política boliviana y comenzaron a ocupar los espacios que históricamente les habían sido negados.

6. Adela Zamudio (1854-1928)

Adela Zamudio es considerada la madre de la literatura boliviana moderna y una de las precursoras del feminismo en el país. Nació en Cochabamba en 1854, en una sociedad profundamente conservadora que limitaba el acceso de las mujeres a la educación y la vida pública. A pesar de ello, logró abrirse paso como escritora, maestra y pensadora crítica.

Su obra más emblemática, el poema “Nacer hombre”, cuestiona la desigualdad entre hombres y mujeres con versos que aún hoy conservan vigencia. En él denuncia cómo el simple hecho de nacer hombre confería privilegios que eran negados a las mujeres, evidenciando una crítica temprana al patriarcado en un contexto donde esa palabra ni siquiera existía en el debate público.

Además de su labor literaria, Adela fue una defensora de la educación femenina y dirigió escuelas para niñas, convencida de que la emancipación empezaba por el conocimiento. Su nombre hoy da título al Día de la Mujer Boliviana (11 de octubre), fecha que conmemora su legado y recuerda que su voz sigue resonando como un llamado a la igualdad.

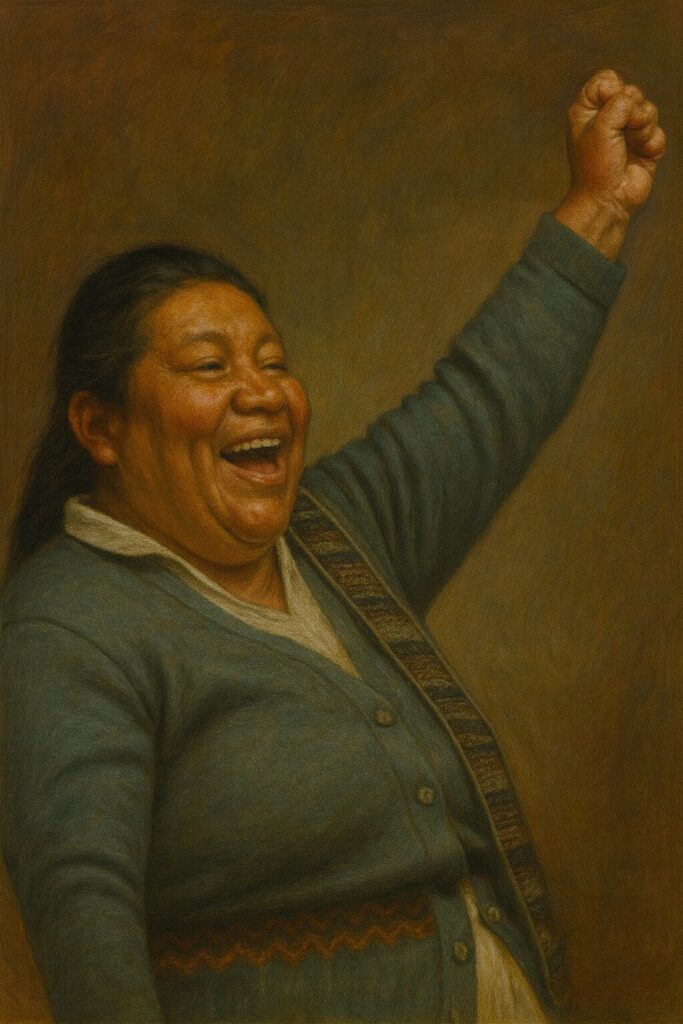

7. Domitila Chungara (1937-2012)

Domitila Barrios de Chungara fue una líder minera y activista fundamental en las luchas obreras del siglo XX. Nació en Llallagua, Potosí, en el corazón del movimiento minero boliviano. Su vida estuvo marcada por la dureza del trabajo en las minas y la represión de las dictaduras militares.

Se hizo conocida a nivel internacional por su participación en el Comité de Amas de Casa de Siglo XX, una organización formada por esposas de mineros que enfrentó al régimen de Hugo Banzer en los años 70. Domitila ganó notoriedad durante la Marcha por la Vida y en el libro Si me permiten hablar…, donde relató en primera persona la explotación y las injusticias sufridas por las familias mineras.

Domitila fue invitada a la Conferencia Mundial de la Mujer en México en 1975, donde denunció ante el mundo las condiciones de los trabajadores bolivianos y la situación de las mujeres del sector minero. Su figura encarna la resistencia popular y el papel de las mujeres en la lucha por la justicia social en Bolivia.

8. Lidia Gueiler Tejada (1921-2011)

Lidia Gueiler Tejada marcó un hito en la historia política de Bolivia y de América Latina al convertirse en la primera mujer presidenta del país y la segunda en todo el continente (después de Isabel Perón en Argentina).

Proveniente de Cochabamba, inició su carrera política en el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y ocupó diversos cargos diplomáticos y legislativos. En 1979, en medio de una crisis política y múltiples golpes de Estado, fue designada presidenta interina por el Congreso Nacional.

Su gestión duró apenas ocho meses (1979-1980) pero estuvo marcada por intentos de estabilizar el país en un contexto de polarización. Su gobierno fue derrocado por el golpe militar de Luis García Meza, uno de los más sangrientos de la historia reciente.

El legado de Lidia Gueiler es doble: demostró que una mujer podía llegar a la presidencia en tiempos en que la política era casi exclusivamente masculina y dejó un ejemplo de dignidad frente a las adversidades, tanto dentro como fuera del poder.

9. Remedios Loza (1949-2018)

Remedios Loza fue la primera mujer de pollera en ocupar un escaño en el Parlamento boliviano, rompiendo estereotipos y barreras sociales que durante décadas habían marginado a las mujeres indígenas del poder político. Nacida en La Paz, de origen aymara, comenzó su carrera en la radio, donde su carisma y conexión con las comunidades la convirtieron en referente.

Su incursión en la política se dio en los años 80 y 90, cuando se unió al partido CONDEPA (Conciencia de Patria). Fue diputada y candidata a la presidencia, convirtiéndose en símbolo del empoderamiento de las mujeres de pollera en la esfera pública.

Además de su labor política, Remedios defendió la cultura aymara y la vestimenta tradicional, mostrando con orgullo que la identidad indígena era compatible con la participación política. Su legado sigue vivo en cada mujer quechua o aymara que hoy ocupa cargos públicos en el Estado Plurinacional de Bolivia.

10. Ana María Romero de Campero (1941-2010)

Periodista, escritora y defensora de los derechos humanos, Ana María Romero de Campero dejó una huella imborrable en la historia reciente de Bolivia. Fue la primera Defensora del Pueblo del país (1998-2003), cargo desde el cual impulsó una defensa activa de los sectores más vulnerables y denunció violaciones a los derechos fundamentales.

Su carrera periodística comenzó en los años 60 y 70, donde se destacó por su compromiso con la verdad en tiempos de dictaduras y censura. En su etapa como Defensora del Pueblo, promovió la educación en derechos humanos y fue una mediadora clave en conflictos sociales.

Ana María también incursionó en la política, llegando a ser presidenta del Senado. Su voz fue siempre conciliadora pero firme frente a las injusticias, convirtiéndola en un referente ético en momentos de crisis nacional. Su vida demuestra que el periodismo y el compromiso social pueden ser motores de transformación.

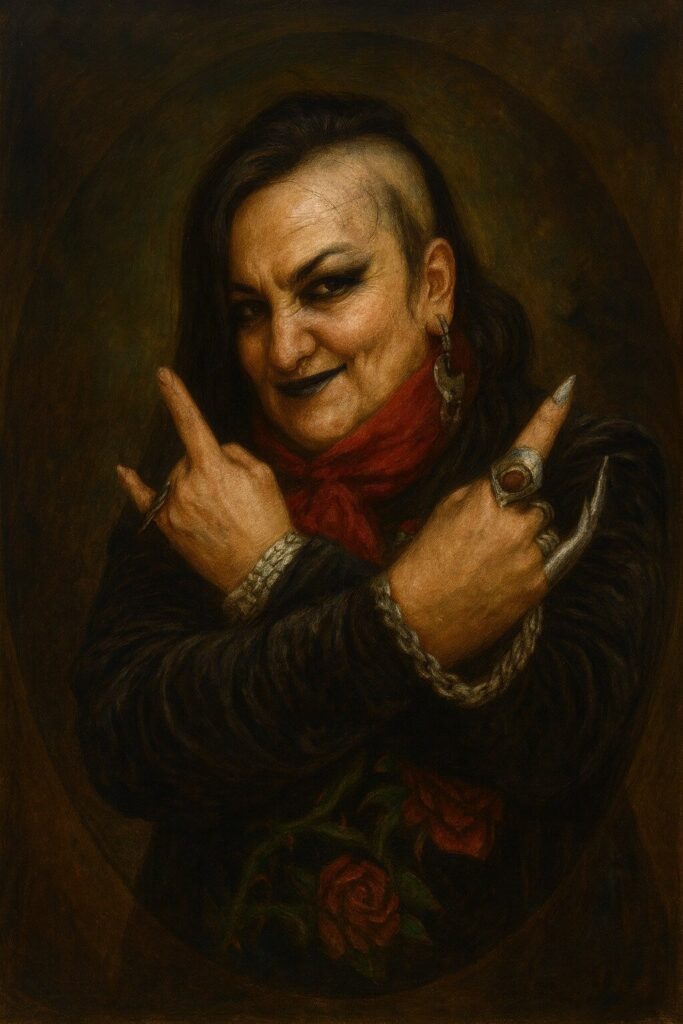

11. María Galindo (1964 - presente)

María Galindo es una de las figuras más controvertidas y disruptivas del feminismo en Bolivia. Co-fundadora del colectivo Mujeres Creando, ha desafiado desde los años noventa las estructuras patriarcales, la moral conservadora y el machismo institucional en el país. Con un estilo provocador y directo, utiliza el arte, la performance y la acción callejera como herramientas de denuncia social.

Galindo ha trabajado en temas de derechos sexuales y reproductivos, visibilización de las diversidades y defensa de los derechos de las mujeres pobres y marginadas. Sus grafitis y consignas —como “Ni diosa, ni reina, ni virgen, mujer”— se han convertido en símbolos del feminismo boliviano.

Más allá de las controversias que despierta, su impacto en el debate público es innegable: ha obligado a la sociedad a cuestionar sus estructuras y ha puesto en la agenda temas antes silenciados, como el aborto, la violencia patriarcal y las relaciones de poder en el Estado y la Iglesia. Hoy es considerada una de las activistas más influyentes del país.

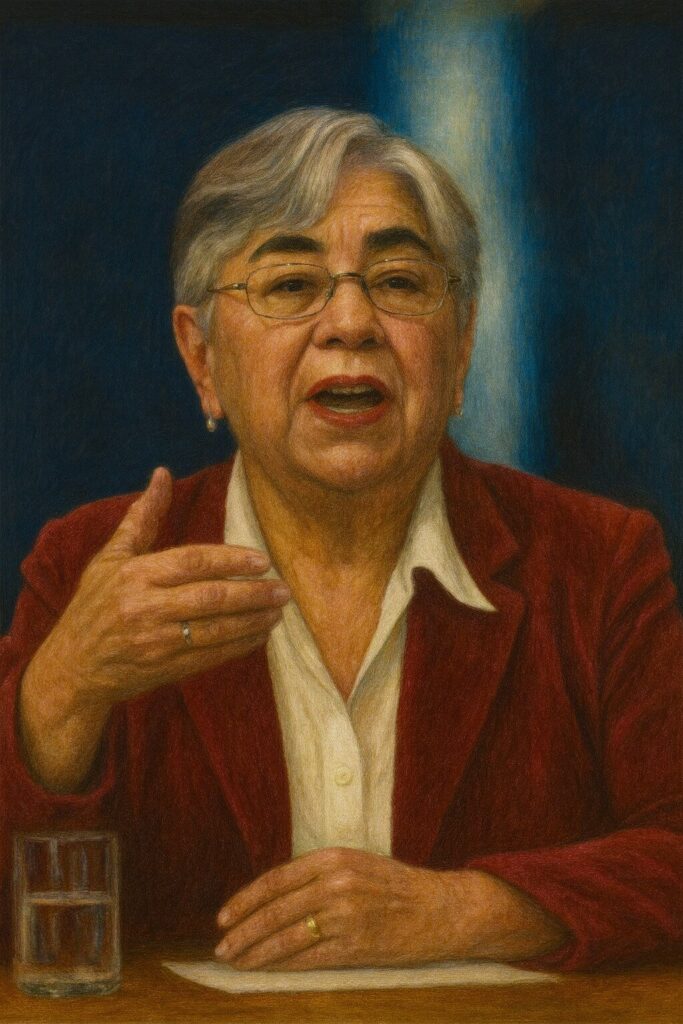

12. Amalia Pando (1949 - presente)

Amalia Pando es una de las periodistas más reconocidas y respetadas de Bolivia. Con una trayectoria de más de cuatro décadas en radio y televisión, se ha caracterizado por su periodismo incisivo, su defensa de la libertad de prensa y su crítica frontal a los abusos de poder, sin importar el signo político del gobierno de turno.

Comenzó su carrera en los años setenta y alcanzó notoriedad en programas como Panorama y Cabildeo, espacios donde abordó temas de corrupción, derechos humanos y democracia. Su voz se convirtió en referente del periodismo de investigación y de denuncia en Bolivia.

A lo largo de su carrera, Pando ha enfrentado persecuciones, amenazas e intentos de censura, pero ha mantenido una postura firme en defensa del derecho a la información. En el contexto del bicentenario, su figura representa a las mujeres periodistas que han puesto su vida y reputación al servicio de la verdad.

13. Luzmila Carpio (1949 - presente)

Luzmila Carpio es una de las cantantes más emblemáticas de Bolivia y embajadora mundial de la música quechua. Nacida en Qala Qala, Potosí, su voz ha trascendido fronteras llevando el idioma y la cosmovisión andina a escenarios internacionales.

Durante su carrera ha compuesto más de 30 discos en quechua y aimara, abordando temáticas relacionadas con la naturaleza, la infancia y la espiritualidad. Ha colaborado con músicos de todo el mundo y su estilo combina lo ancestral con lo contemporáneo, logrando un sonido único que conecta tradición y modernidad.

Fue embajadora de Bolivia en Francia y es reconocida no solo por su talento artístico, sino también por su labor en la revalorización de las lenguas originarias. Luzmila Carpio demuestra que la música puede ser una forma de resistencia cultural y de orgullo identitario para los pueblos indígenas del país.

14. Elvira Espejo Ayca (1981 - presente)

Artista textil, poeta y narradora de tradición oral, Elvira Espejo Ayca es una de las representantes más destacadas de la cultura indígena contemporánea en Bolivia. Nació en Ayllu Qaqachaca, Oruro, y desde pequeña se formó en el tejido tradicional andino, una práctica ancestral que combina arte y cosmovisión comunitaria.

Su trabajo trasciende lo artístico: busca preservar y revitalizar el conocimiento indígena en un mundo cada vez más globalizado. Ha publicado libros en quechua y español, y su labor ha sido reconocida con premios internacionales como el Premio Internacional de Arte Popular de la UNESCO.

Como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (MUSEF), impulsó una mirada intercultural en las políticas culturales de Bolivia, colocando el saber indígena en el centro del debate patrimonial. Su figura representa a las mujeres que, desde la cultura y la memoria, construyen identidad y futuro.

15. Carmen Rosa “La Campeona” (1981 - presente)

Carmen Rosa, conocida como “La Campeona”, es una de las luchadoras de cholitas más famosas de Bolivia y un ícono de empoderamiento femenino en el deporte y la cultura popular. Originaria de La Paz, desafió los prejuicios que consideraban incompatible la vestimenta tradicional con el espectáculo y la competencia física.

Desde los años 2000, las cholitas luchadoras se han convertido en un fenómeno cultural que mezcla lucha libre, folclore y reivindicación indígena. Carmen Rosa ha llevado este movimiento a escenarios internacionales, mostrando con orgullo la pollera como símbolo de identidad y fuerza.

Su figura demuestra que la resistencia y el orgullo indígena también se expresan en la cultura urbana y popular, inspirando a nuevas generaciones de mujeres a romper estereotipos y abrir caminos en ámbitos donde antes no tenían cabida.

16. Maida Peña (1974 - presente)

Maida Peña Justiniano, originaria de la comunidad de Piso Firme en la TCO Bajo Paraguá, se ha posicionado como una lideresa indígena clave en la región chiquitana. Elegida cacique de Porvenir, se convirtió en una de las pocas mujeres en ocupar ese cargo tradicional en un contexto dominado por liderazgos masculinos.

Desde su posición de liderazgo, ha promovido proyectos sostenibles en su territorio, como el manejo del asaí, y ha presidido comités de gestión ambiental tanto a nivel municipal como nacional, incluyendo el Parque Noel Kempff Mercado. Su compromiso con la defensa del bosque y los recursos naturales la llevó a denunciar públicamente la creciente presencia del narcotráfico en la región. Esto la expuso a amenazas directas, la pérdida de su cargo y agresiones en su comunidad.

Maida encarna una figura de resistencia femenina ligada a la protección del territorio y la justicia ambiental. Con una mirada firme, ha insistido en que “ni un pescado encontramos ya”, reclamando reparaciones y acciones concretas frente a la complicidad institucional en la devastación del ecosistema. Su liderazgo demuestra que la defensa de la Madre Tierra es también un acto de empoderamiento femenino cultural e indígena.

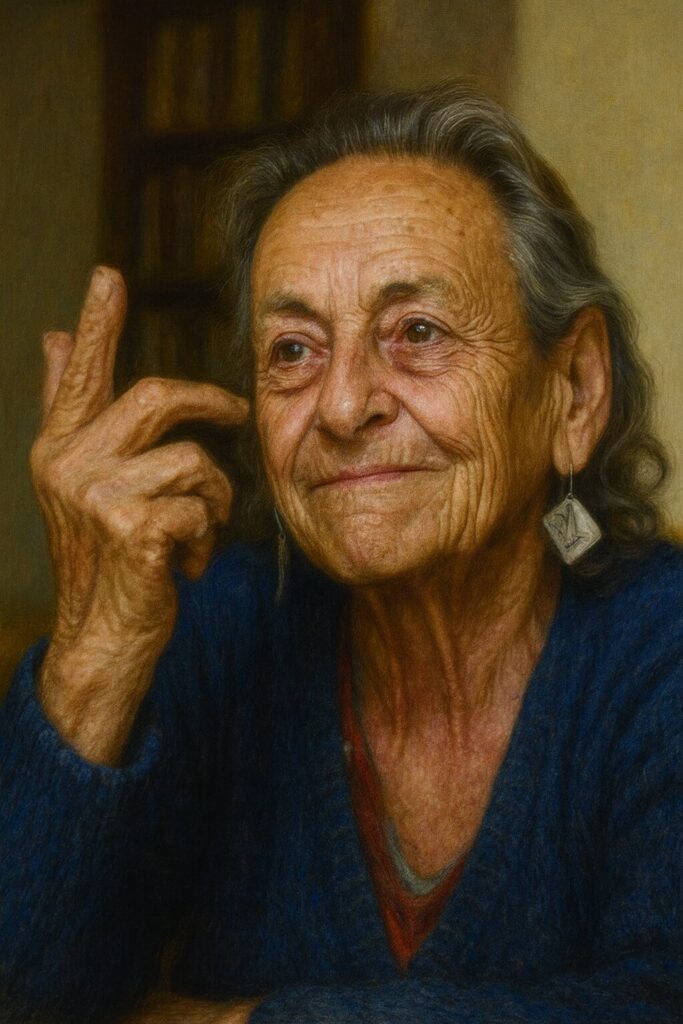

17. Amparo Carvajal (1938 – presente)

Amparo Carvajal es una de las figuras más emblemáticas de la defensa de los derechos humanos en Bolivia. De origen español, llegó al país en los años setenta y desde entonces ha dedicado su vida a acompañar a los sectores más vulnerables: presos políticos, víctimas de violencia estatal y comunidades marginadas.

Fue presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), desde donde lideró denuncias contra violaciones de derechos fundamentales durante dictaduras y gobiernos democráticos por igual. Su trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente, aunque también ha enfrentado amenazas y persecuciones por su firmeza ética.

Amparo simboliza el compromiso inquebrantable con la justicia y la solidaridad. Su figura demuestra que la defensa de los derechos humanos trasciende nacionalidades y que la empatía puede convertirse en motor de cambios profundos en una sociedad.

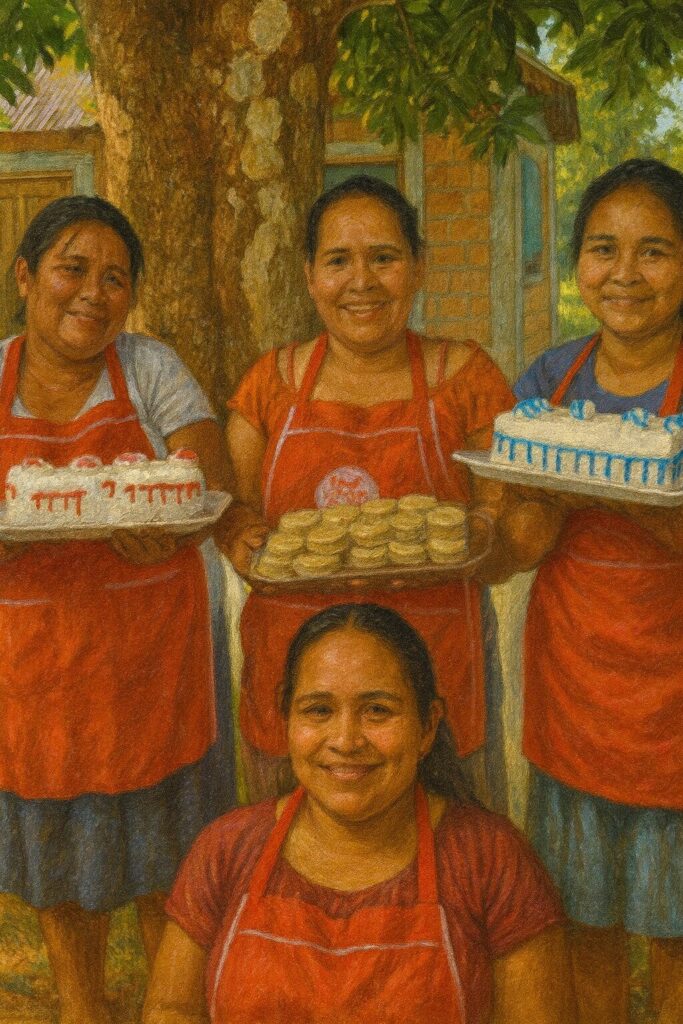

18. Mujeres de la Asociación Flor de Patujú (San Borja)

La Asociación Flor de Patujú reúne a mujeres de distintas comunidades del municipio de San Borja, en el Beni, como Galilea y Villa Gonzales. Este colectivo ha ganado relevancia por su liderazgo en la defensa del territorio, la producción sostenible y la resistencia frente a la violencia de género en la Amazonía boliviana.

Su trabajo no se limita a la denuncia: han impulsado proyectos productivos alternativos, talleres de formación para mujeres y acciones comunitarias para proteger el bosque y los recursos hídricos. En medio de incendios forestales y presiones extractivas, estas mujeres han demostrado que la organización local puede generar cambios significativos en la protección del medio ambiente y la vida comunitaria.

La Asociación Flor de Patujú es ejemplo de cómo el liderazgo colectivo femenino en áreas rurales puede ser tan transformador como el de figuras individuales reconocidas en la historia.

19. Genoveva Ríos (1816 – ¿?)

Genoveva Ríos es una de las figuras más simbólicas de la valentía infantil en la historia boliviana. Nacida en Santa Cruz de la Sierra, su nombre quedó grabado en la memoria colectiva por un acto heroico durante la Guerra del Pacífico (1879-1884). Con apenas 14 años, en febrero de 1879, cuando las tropas chilenas ocuparon Antofagasta, Genoveva rescató la bandera boliviana que estaba a punto de ser arrebatada por los invasores, escondiéndola bajo su vestido y salvándola de la humillación.

Ese gesto, aunque sencillo, adquirió una enorme carga simbólica: representó la defensa del honor y la dignidad de Bolivia en uno de los momentos más dolorosos de su historia, la pérdida del litoral. Genoveva se convirtió en un ejemplo de patriotismo y coraje juvenil, inspirando a generaciones enteras en las escuelas y en los actos cívicos.

Su hazaña demuestra que la valentía no tiene edad ni condición, y que las mujeres —incluso en la niñez— han estado presentes en los momentos más decisivos de la historia nacional. Hoy, su nombre sigue siendo un referente de amor a la patria y de la capacidad de las mujeres para transformar la historia con pequeños grandes actos.

20. Albertina Sacaca (1997 – presente)

Albertina Sacaca es uno de los fenómenos más recientes de las redes sociales en Bolivia. Joven aimara nacida en Potosí, se ha convertido en influencer y creadora de contenido que reivindica con orgullo la identidad indígena y la vida rural. Con videos sencillos y cercanos, muestra tradiciones, costumbres y paisajes de su comunidad, conectando con millones de seguidores dentro y fuera del país.

Su impacto trasciende lo digital: Albertina ha logrado posicionar en el centro del debate el valor de las culturas originarias en la era moderna, rompiendo estigmas y demostrando que la juventud indígena puede ser protagonista en espacios globales sin perder su esencia.

En el contexto del bicentenario, su figura representa a las nuevas generaciones de mujeres bolivianas que, desde la tecnología y la creatividad, construyen puentes entre el pasado y el futuro.

Más allá de las figuras históricas y de las líderes reconocidas, la historia de Bolivia está hecha también por las mujeres anónimas que rara vez aparecen en los libros, pero que son la columna vertebral del país. Son las campesinas que siembran en los valles y cosechan bajo el sol implacable; las heroínas de la coronilla; las mujeres amazónicas que recorren los ríos para pescar y recolectar frutos del bosque, que caminan kilometro tras kilómetros, horas tras horas para poder vender un racimo de plátanos o unas cuantas yucas para su sustento; las chiquitanas que defienden su tierra y cantan en sus lenguas ancestrales; las comerciantes de los mercados que desde la madrugada amasan pan y preparan api para alimentar a la ciudad.

Son también las madres que, en silencio, han sostenido hogares enteros durante crisis económicas y políticas; las obreras fabriles que han levantado industrias con sus manos; las educadoras rurales que caminan kilómetros para enseñar en escuelas aisladas; y las jóvenes que hoy usan las redes sociales para visibilizar su cultura, su orgullo y sus luchas.

Estas mujeres, aunque no figuren en las efemérides, representan la verdadera fuerza del bicentenario: la persistencia cotidiana, la resistencia silenciosa y la capacidad de reconstruir la vida, incluso después de las pérdidas más duras. Ellas son el corazón invisible de la patria.

Al mirar los 200 años de Bolivia, es imposible entender nuestra historia sin reconocer la presencia de las mujeres en cada momento crucial: en las rebeliones indígenas, en las guerras de independencia, en las luchas obreras y campesinas, en la defensa del medio ambiente, en el arte y en la política. Sin embargo, este reconocimiento ha llegado tarde y de manera incompleta.

El bicentenario no puede ser solo un acto conmemorativo. Es una oportunidad para replantear el pacto social, para preguntarnos qué país queremos construir en el tercer siglo de nuestra independencia. Y la respuesta no puede dejar de lado la igualdad de género, el respeto a la diversidad y el reconocimiento pleno del aporte femenino en todos los niveles de la sociedad.

Si en los primeros 200 años las mujeres fueron invisibilizadas, los próximos deben ser su tiempo de plenitud: un siglo en el que niñas, jóvenes y adultas puedan crecer libres de violencia, con oportunidades reales y con la certeza de que su voz importa tanto como la de cualquiera.

En Cecasem trabajamos cada día por un país donde las mujeres no tengan que elegir entre sobrevivir o soñar. Creemos que la historia de estas 20 mujeres, y de las miles, de las millones que no están en estas páginas, nos muestra un camino: la lucha por los derechos humanos, la igualdad y la justicia es una tarea colectiva e inacabada.

Desde nuestra experiencia en comunidades rurales, amazónicas y urbanas, sabemos que sin las mujeres no hay desarrollo posible. Ellas son guardianas del territorio, constructoras de paz, portadoras de cultura y protagonistas de las economías familiares y comunitarias. Por eso, en este bicentenario, nuestro compromiso es redoblar esfuerzos para visibilizar su aporte, acompañarlas en sus luchas y garantizar que las futuras generaciones crezcan en un país más justo e inclusivo.

El bicentenario es una fecha histórica, pero sobre todo es una invitación a la acción: a honrar el legado de las mujeres que nos precedieron y a construir, junto a ellas, los próximos 200 años de Bolivia.

Por: Brian C. Dalenz Cortez – Comunicación Cecasem